先月に引き続き、産経新聞さんの月一回発行の情報誌「チャオ!産経」の6月号(5/28発行)に、私のインタビュー記事が掲載されました。

テーマは「湿邪(しつじゃ)」

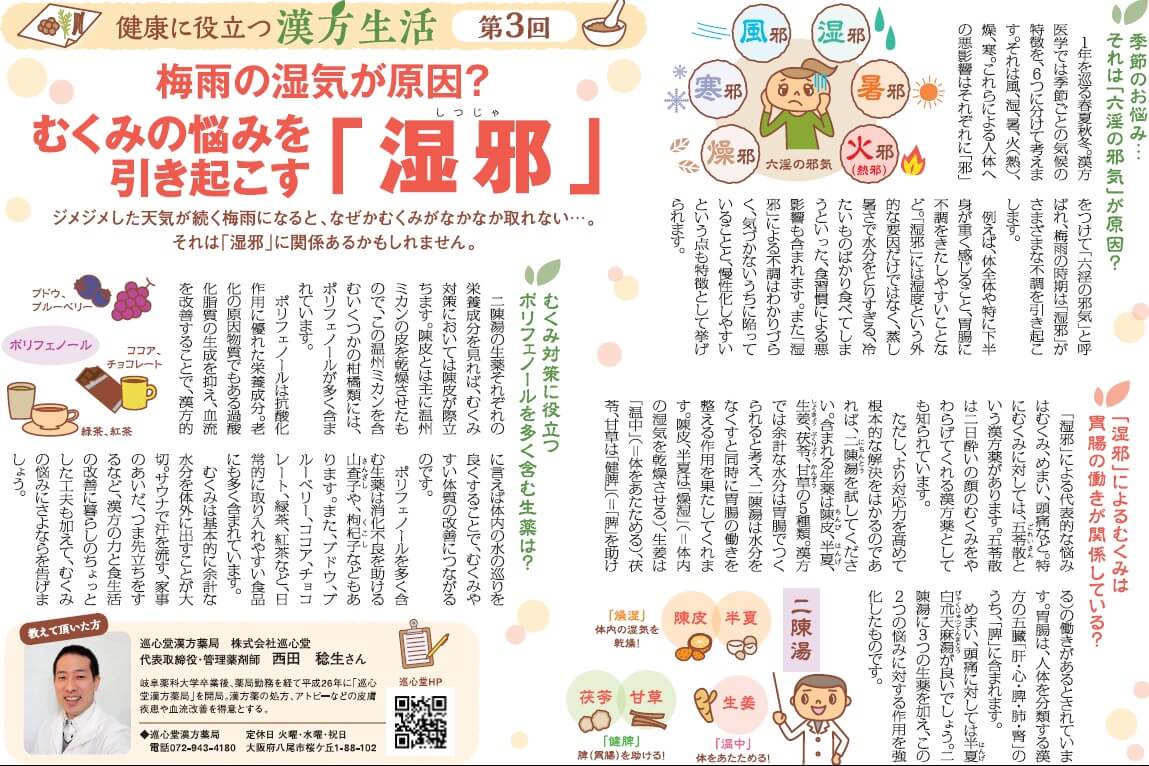

病の六つの原因とは

中医学では、身体の不調には六つの原因「寒邪 熱邪 燥邪 湿邪 風邪 暑邪」があると考えます。

今回のテーマはその中の、「湿邪(しつじゃ)」です。

あえて簡単に現代的に言うと、水分代謝異常でしょうか。

湿邪の症状

湿邪によって引き起こされる代表的な症状としては、むくみや頭痛、めまい等があります。

しかし、これらの症状の原因が湿邪だとは、なかなか分かりにくいかもしれませんね。

梅雨時期や夏は湿邪にご注意を

これからの梅雨の時期や夏場は湿度が高く、汗が蒸発しにくいので、体内に不要な水分が溜まり易くなってしまいます。

また、冷たいものを摂り過ぎたりしても体内に不要な水分が溜まり、それも湿邪として病の原因になってしまいます。

水分過多なのに喉は渇いたりと、水分の偏在があったりもします。

除湿器やエアコンのドライ等で、湿気対策をする様にしてください。

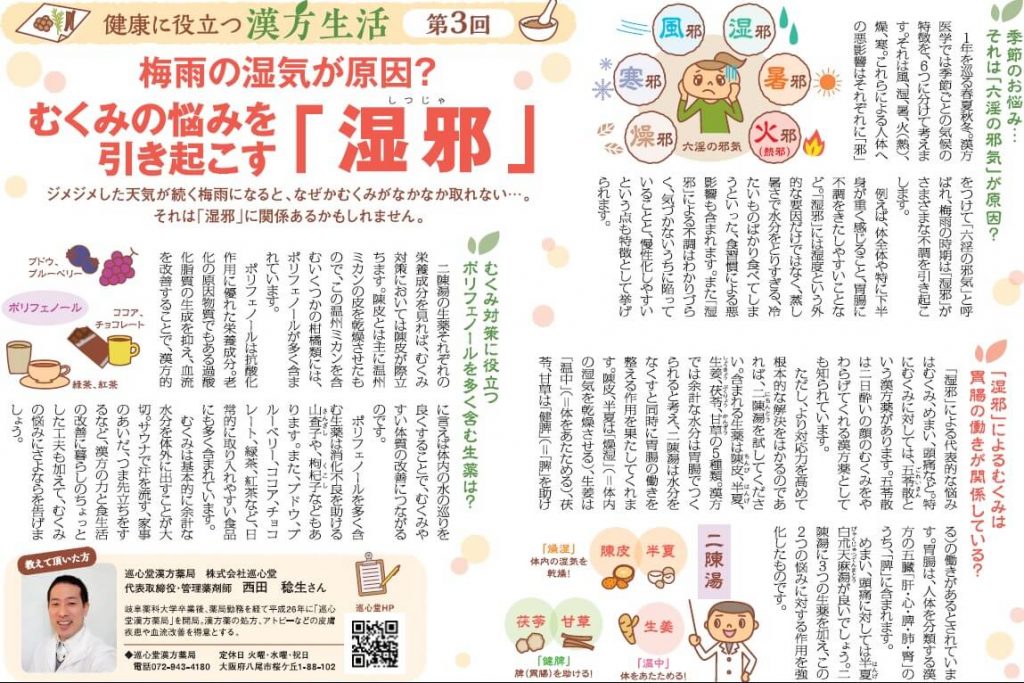

湿邪の治療法「二陳湯」

治療法としては、漢方薬で利水したり乾かしたり、偏在している水分をあるべき場所に戻したりと、様々な対処法があります。

湿邪に対する基本処方は「二陳湯(にちんとう)」です。

構成生薬は、

- 陳皮(ちんぴ)

- 半夏(はんげ)

- 生姜(しょうきょう)

- 茯苓(ぶくりょう)

- 甘草(かんぞう)

の五種類。

胃腸の働きを整えながら、体内の湿気を乾かしてくれるイメージです。

次回は6月25日(火)発刊のチャオ!産経さんに掲載される予定ですので、良かったらご覧くださいませ。

漢方専門薬剤師 西田稔生