舌は外から見える唯一の内臓

あなたは、自分の舌をじっくり見たことがありますか?

舌には沢山の血管が集中しており、実は身体の様々な状態が表れているのです。

唯一の「外から見える内臓」みたいなイメージでしょうか。

舌診(ぜつしん)について

舌の状態の判断方法

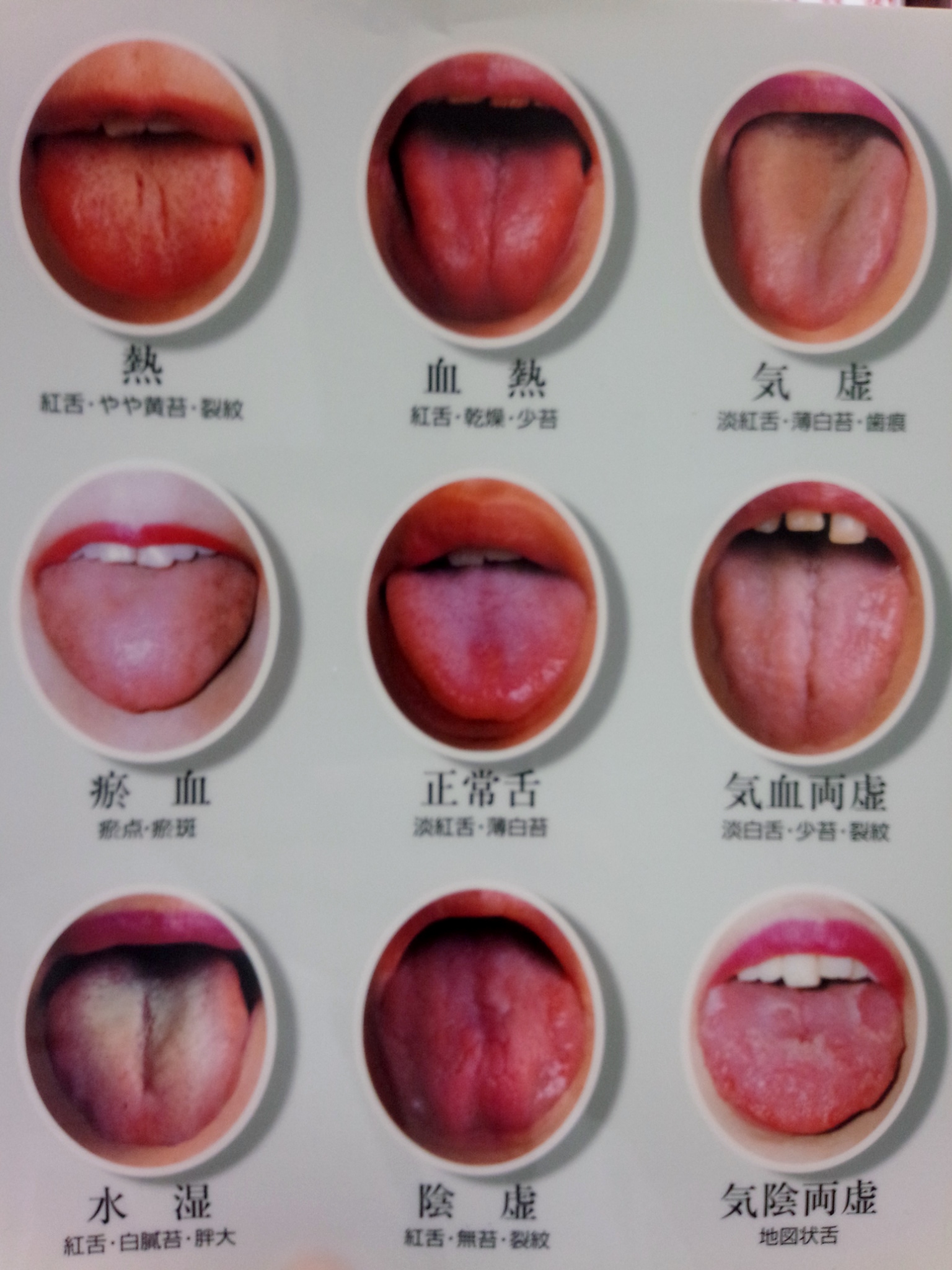

中医学には、舌の状態から、身体全体の状態を診断していく方法があります。

これを、「舌診(ぜつしん)」と呼びます。

例えば、

- 舌の色が薄い ⇒ 貧血傾向

- 舌全体が赤い ⇒ 体が熱を持っている 脱水傾向

- 舌先だけ赤い ⇒ ストレスを感じやすい

- 白い苔が多い ⇒ 水分が多い or 体が冷えている

- 舌に黒っぽい点や筋がある ⇒ 血流が悪化している

- 舌に溝がある ⇒ 脱水傾向 胃腸の調子が悪い

- 舌が浮腫んでいる ⇒ 水分の停滞がある

などです。

ただ、これは一種の目安であり、問診結果なども含めて総合的に身体の状態を判断していく事が大切です。

舌の溝は、生まれつきの事もありますので、あまり心配し過ぎない様にしてください。

舌の部位の判断方法

舌を「舌先1/3、中央部1/3、奥1/3」の三つに分けた時、

- 舌先部:体の上の方(上焦・五臓の心)

- 中央部:体の中央辺り(中焦・五臓の脾)

- 舌奥部:体の下の方(下焦・五臓の腎)

- 舌の両サイド:五臓の肝

の対応になります。

こちらも、ある程度の目安だと思ってください。

ただ、C型肝炎の患者様の舌の「肝」のエリアが、くっきりと黒くなっていたりと、はっきりと舌に病位が現れる事もあります。

舌の苔は取る? 取らない?

ちなみに、あまり苔は取らないでくださいね。

舌の苔は「舌苔(ぜつたい)」と呼ばれています。

舌の表面を覆う「味蕾(みらい)」という味を感じる器官はかなり鋭敏にできていますので、ゴシゴシやるとすぐに傷ついてしまいます。

根本的な体質が変わらない限り、舌苔を取っても、また舌苔は出てきます。

舌苔は、そっとしておくのが基本です。

漢方専門薬剤師 西田稔生